脳ドック検査でわかること

※ 当センターの脳ドックコースは、日本人間ドック学会が作成した「脳ドックのガイドライン2019【改定・第5版】」に準拠しています。

なぜ【脳ドック】を受診するのか?

脳ドックの主な目的は、将来起こりうる脳卒中や認知症を予見しそのリスクを軽減すること、また未破裂脳動脈瘤や初期の脳腫瘍などの無症候性病変を発見し、必要に応じて治療につなげることです。そのために当院脳ドックでは画像診断としてMRI(脳の断層撮影)とMRA(脳の血管検査)を行い、さらに血液検査や生活習慣に関する問診の結果を併せて判定を行います。

脳卒中とは、脳の血管の破綻(詰まる、切れる、破ける)によって手足の麻痺や言語障害などの神経学的異常を来たした状態を指し、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などが含まれます。2024年の統計では脳卒中は我が国の死亡原因の第4位であり、また2022年の統計では要介護者となる原因の16%(第2位)を占めます。したがって脳卒中医療の向上は急務で、とりわけ重要なことは予防することです。そのために頭部MRIによる画像検査と血液検査、生活習慣に関する問診からリスクを評価し、極力軽減させることが脳ドック最大の目的です。

認知症とは、一度正常に発達した認知機能が後天的な脳の障害によって持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障を来たすようになった状態を指します。認知症が社会や医療に与える問題はこの認知機能低下だけではなく、家族をはじめとする人間関係や社会的地位を悪化させる要因となることです。WHOの2019年の報告では、高所得国では虚血性心疾患に次いで死因の第2位に位置しており、日本における2022年の統計では要介護者となる原因の第1位です。また高齢化とともに患者数は増加傾向にあり、認知症とその前段階の軽度認知障害(MCI)を合わせると2030年には1,100万人超と人口の1割近くを占めるようになると予想されています。認知症の治療がまだまだ不十分な現状では、予防することが重要な社会的課題です。脳卒中と同様に頭部MRI検査の画像所見から認知症の発症リスクを指摘し、予防につなげることも脳ドックの重要な目的です。

頭部MRI検査でわかること

頭部MRIの検査で得られる情報のうち、脳卒中や認知症予防の観点において重要な所見の一つに脳小血管病があります。脳小血管病は脳の小・細動脈、毛細血管などの小さな血管が侵されることによる病態です。無症状の場合もありますが、一方で脳卒中のリスクを高め、脳卒中発症後の予後を悪化させ、認知症や認知機能障害の発症にも深く関連していると考えられています。多くの虚血性脳卒中(脳梗塞など)の患者さん、またほぼ全ての出血性脳卒中(脳出血)の患者さんに脳小血管病が関連していることもわかっています。

脳の小血管を直接確認することはできませんが、MRIなどの撮像技術の進歩により脳小血管病の様々な画像上の特徴が見つかっており、代表的なものは以下のごとくです。脳小血管病を正しく診断し、危険因子である高血圧をはじめ糖尿病、脂質異常症などの厳重な管理や、喫煙、大量飲酒など有害な生活習慣の是正を促すことで脳卒中や認知症の予防を図ります。

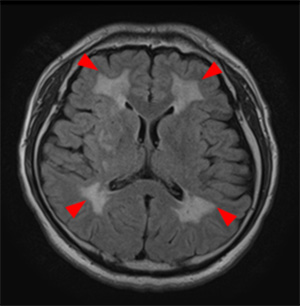

大脳白質病変

加齢や生活習慣に関連する脳小血管病の代表的変化です。軽度であれば加齢変化であり病的意義は少ないと思われますが、中等度以上になると脳卒中や認知症発症の危険因子と考えられます。その程度を示すために正確にはⅠからⅣまでのグレード分類が用いられますが、当脳ドックでは簡易的に軽度から中等度・高度とお示ししています。

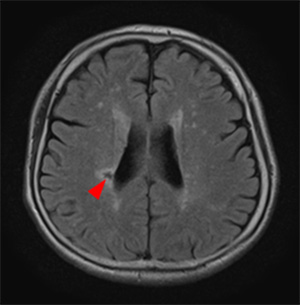

無症候性脳梗塞

無症候性脳梗塞も脳卒中、認知障害・認知症、死亡の独立した危険因子です。背景には年齢、高血圧、メタボリック症候群、頚動脈狭窄、慢性腎臓病などが存在します。

無症候性脳微小出血

無症候性脳微小出血には加齢と高血圧が関与すると考えられ、脳出血や脳梗塞の危険因子で、特に多発例でリスクが高いと考えられます。また発生部位によっては認知症との関連も指摘されています。

血管周囲腔の拡大

血管周囲腔の拡大は軽度であれば加齢変化の範囲内で病的意義はないとされています。ただし半卵円中心の血管周囲腔の拡大は高度になると認知症との関連が指摘されており、また大脳基底核の血管周囲腔拡大は高血圧症に関連すると考えられています。

その他

上記以外に無症状の脳腫瘍、脳血管奇形を含む奇形などが発見されることがあります。精査、追跡、治療が必要な場合はしかるべき医療機関をご紹介します。

頭部MRA検査でわかること

MRAは脳の水平断面を再構築し脳血管の3次元画像にしたもので、造影剤などを使用しないため身体へ負担をかけずに脳血管の状態を観察することができます。これにより以下に示すような異常が見つかります。

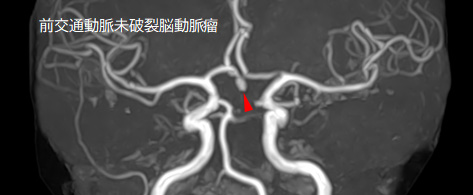

未破裂脳動脈瘤

脳動脈瘤とは脳の動脈にできる血管の膨らみ(コブ)で、未破裂脳動脈瘤はほとんどの場合無症状ですが、一旦破裂するとくも膜下出血という重症疾患になります。そのため未破裂脳動脈瘤が発見された場合、かつては状態が許す限り、破裂を未然に防ぐために手術が行われていました。しかし予防的な手術により新たな神経症状を呈してしまう症例があったため、現在は破裂のリスクが高いものに限って治療が行われるようになりました。したがって全ての未破裂脳動脈瘤が直ちに治療の対象となる訳ではなく、治療の対象となるのはむしろごく一部です。

また脳ドックのMRAで発見される未破裂脳動脈瘤はその時点ではあくまで疑診です。確定のためには造影検査などさらに詳しい検査が必要となります。もし疑いがあれば診断の確定のためしかるべき医療機関をご紹介します。

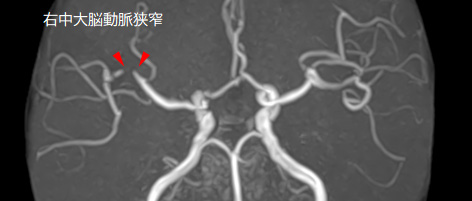

頭蓋内動脈狭窄

頭蓋内動脈狭窄は主に動脈硬化によって生じ、その背景には高血圧症や脂質異常症などの危険因子が存在します。また動脈硬化以外にも、まれにもやもや病など特殊な疾患が見つかることもあります。狭窄の程度など症例によっては将来の閉塞による脳梗塞を防ぐため抗血栓療法(血液をサラサラにする薬など)が必要となる場合がありますが、多くは直ちに治療が必要となる訳ではありません。

またMRAで発見される脳動脈狭窄は偽陽性(実際は正常だが狭窄があるように見えてしまうこと)の場合があるので、未破裂脳動脈瘤と同様にその時点では確定診断ではありません。頚動脈超音波検査や造影検査などの結果を総合して診断を確定し、治療の適応か否かの判断がなされます。

脳ドックでの結果判定について

脳ドックで脳小血管病を指摘された場合には、背景にある危険因子について早急に対応する必要があります。例えば家庭血圧が継続して高い場合には食事の内容(減塩)、飲酒、喫煙、運動などの生活習慣を見直し、それでも改善がない場合には医師に相談されることをお勧めします。その他糖尿病や脂質異常症など生活習慣病に関わるデータの異常を指摘された場合、現在すでに治療中の方は主治医と相談の上さらに厳重な管理を心掛け、また未治療の方は早期に医師の診察を仰いでください。

また先に述べたように脳動脈瘤や脳動脈狭窄、初期の脳腫瘍などは直ちに治療が必要となることはむしろ稀ですが、万が一早期の対応が必要な場合にはしかるべき医療機関をご紹介します。また追跡や経過観察が必要な症例では野村病院の脳神経科外来でも対応可能です。

検査結果についてご不明な点がある場合、または異常がなくてもより詳しい説明をご希望の場合には、後日当院予防医学センターにて医師による面談の上ご説明致します。

当院脳ドックが受診者の皆様の脳卒中や認知症をはじめとする脳疾患のリスク軽減や早期治療に寄与できれば幸いです。

検査を受けるには?

脳ドックは「野村病院予防医学センター」にて行っております。

※ 脳ドックはご予約が必要です。

脳ドックの詳しい情報、ご予約方法については、下記ボタンよりご確認いただけます。